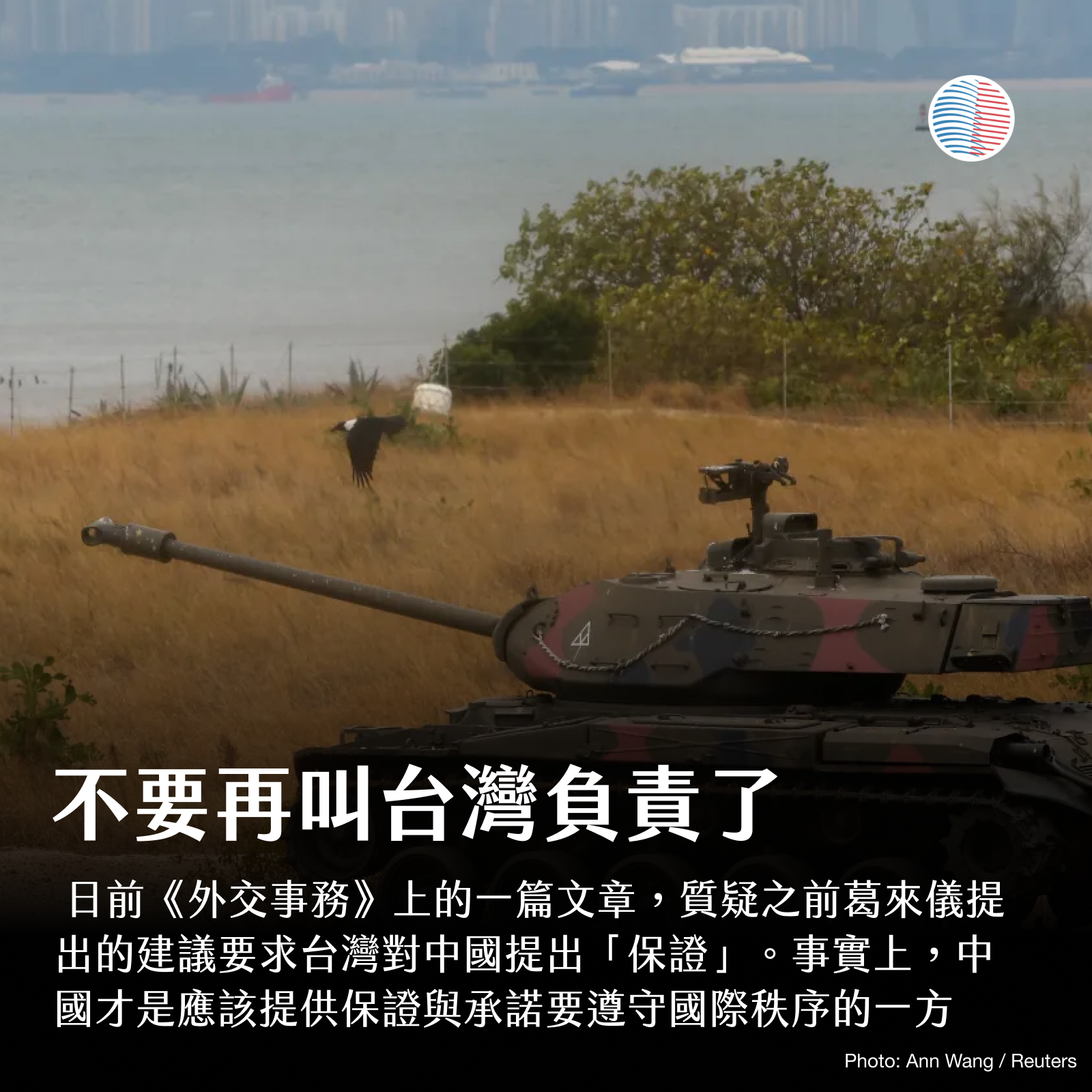

不要再叫台灣對中國保證什麼,中國才是需要承諾保證會遵守國際秩序的一方!

3/7/2024

【不要再叫台灣對中國保證什麼,中國才是需要承諾保證會遵守國際秩序的一方!】 二月底時,《外交事務》上刊登了一篇文章《Scared Strait》,由美國智庫蘭德公司(RAND Corporation)台灣政策倡議主任郭泓均(Raymond Kuo)等人撰寫,回應12月葛來儀(Bonnie Glaser)與幾位大咖台美關係學者針對「如何有效嚇阻中國」的文章《Taiwan and the True Sources of Deterrence》。 在葛來儀等人的文章中,內容主要是呼籲台灣應該對中國提出更多「可信賴的保證」(credible assurance,例如廢除「台獨黨綱」),以避免進一步的衝突升級。郭泓均提出反駁與質疑,並認為葛來儀文章中不合理觀點的會產生反效果的政策建議錯誤。這些論點與觀測站前陣子的投書動機不謀而合,以下是我們對該文的重點摘要: ▍對「安全困境」的預設謬誤 郭泓均等人並不同意中國、美國與台灣都處於「安全困境」,認為這種說法至少並不適用於中國與台灣。所謂的安全困境,是指當一個具有防禦意識的國家試圖加強自身的安全能力(最常見的方法就是增強其軍事實力),但在不經意間讓其他國家覺得不安全,造成軍事上的競賽,而可能進一步螺旋式升級後,使雙方最終選擇開戰。 但這種安全困境的概念並不適用於中國與台灣的情況。因為在習近平領導下,中國控制台灣的政策意圖明確,這與台灣的防禦行動無關,中國並不會因為台灣提高或是降低其防禦行動而改變政策(編按:畢竟台灣也沒有要反攻大陸了。台灣再怎麼樣做軍備也只是要防禦)。所以,面對這樣侵略意圖明確的中國,台灣不需要向其提供什麼保證,因為再怎麼保證,中國也不可能放棄統一台灣;相反地,台灣需要展現實力,讓對方知道一旦使用武力的話一定會付出極高代價,否則只會招致進一步的侵略。 ▍將「美台行為」與「中國挑釁」錯誤對等 葛來儀等人的文章做出了一種錯誤的對比:認為美國和台灣的政治行動(如官員訪問或言論失誤)與中國的軍事挑釁一樣,都會對和平造成了傷害。然而,事實上,與美國或台灣的言論或互動相比,中國近年來頻繁進行大規模軍演和模擬封鎖台海,以及在空中和海上的灰色地帶作戰,這些行為都證明了中國才是主要的威脅、挑釁者。 美國與台灣間的互動,其實都屬正常國家之間的互動範疇。經貿交流、(為維持防禦)軍事交流等,這些都再正常不過了。且都不影響區域和平,不影響其他國家。反觀中國在南海的擴張行動,則是直接挑戰周邊國家的主權。而且,中國與他國簽訂具約束力的協議非常少,是最不受約束、最有能力反悔的一方,因此中國理應提供更多的保證以及遵守國際規則,否則應該是由中國來承擔後果。 ▍「保證優先」的方法已被證明無效 長達數十年的華府政策,透過政治、經濟及安全方面與中國的接觸,並未阻止中國變得更加軍事化且願意接受國際規範,反而使中國更加大膽,不僅增加了其軍事實力,還使其更想要挑戰現有的國際規範。這證明了,不管提供再多的保證、誘因、各種多邊或雙邊的機制給中國,都不可能讓他們放棄擴張。 ▍對美國政策的建議 面對中國軍事能力和侵略性日益增長的現實,美國長久以來對兩岸關係的處理方式需要重新評估與調整。郭泓均等人提出的建議強調了,美國的對華政策需要進行根本性的改變:包括加強與台灣的雙邊軍事合作、將兩岸安全問題國際化,以及明確表明美國對和平解決台灣地位的堅定要求。 重點在於:一旦給出不帶有相互承諾的保證,也就是,在沒有辦法要求「中國也給出可信的保證」這樣的狀況之下,單方面的要求台灣給出保證,充其量只是要求台灣不斷放棄原有的立場,而這將鼓勵中國進一步的侵略行為,而不是和平。若真的要嚇阻中國,靠的不是要去給中國什麼樣的保證,而是必須向中國明確強調其侵略行為會有嚴重的後果。 ▍結語 該文認為,當面對決心和能力兼具的對手如中國時,未獲得回應的單方面保證很容易被視為讓步與退縮,這不但無助於緩和緊張局勢,反而可能進一步鼓勵對方的侵略性行為。因此,美國的政策應著重於建立一個既能威懾對手,也能在必要時對侵略行為作出強有力回應的框架,從而保護台灣的安全並維持區域穩定。我們對於這樣的觀點,不能同意更多! → 全文閱讀連結:https://www.foreignaffairs.com/scared-strait → 觀測站Ting投書連結:https://thediplomat.com/2023/12/taiwan-strait-tensions-dont-blame-the-victim/