【台灣這個名字】

3/30/2025

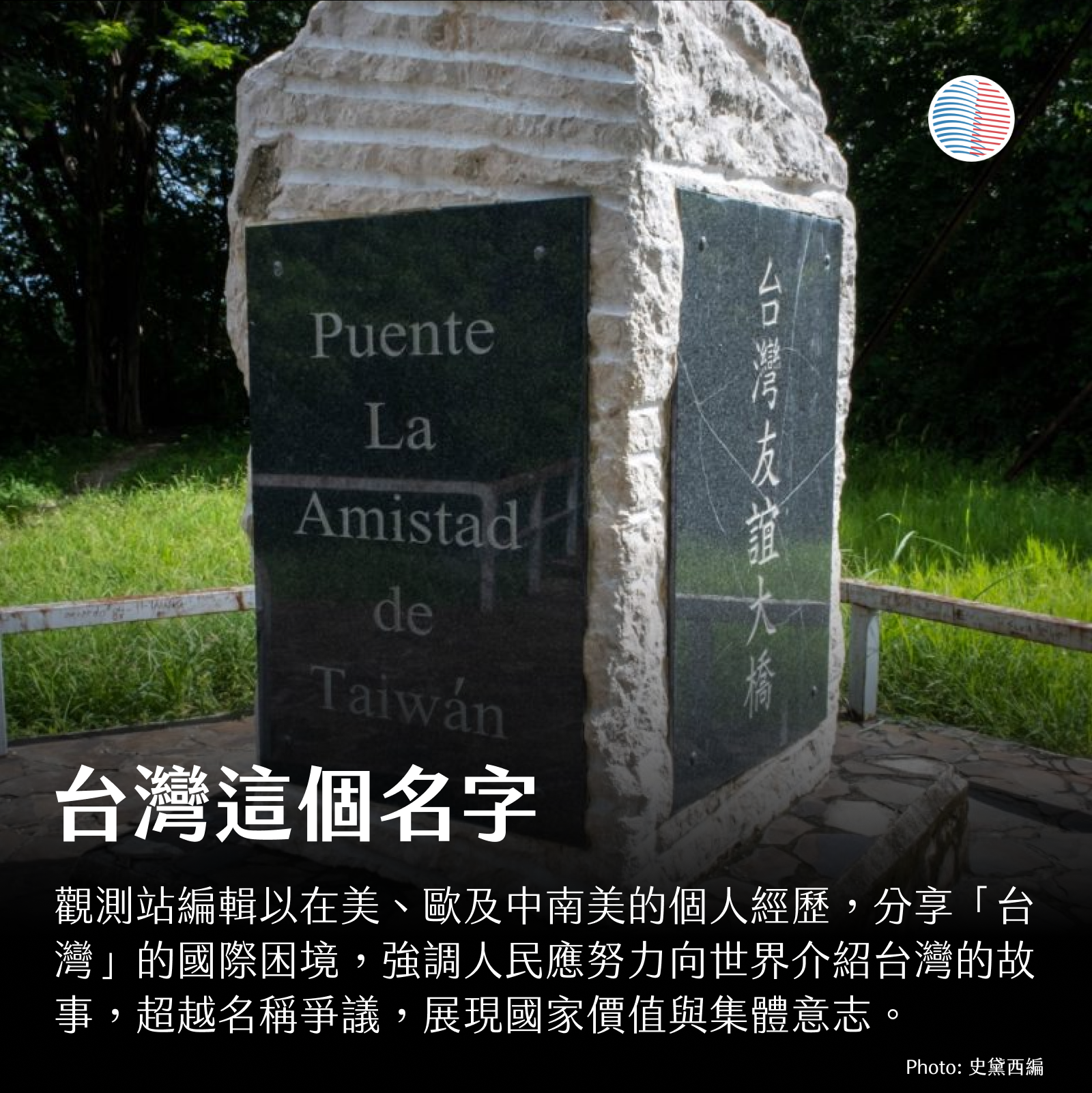

這幾天,台灣關於Taiwanese與Chinese有很多的討論,起因是有網紅受訪指出,遊學時發現很多外國人不知道Taiwan,因此選擇用Chinese Culture來介紹,這樣外國人比較聽得懂。觀測站的「史黛西編」在這邊來分享過去與外國人接觸的經歷,以及外國人對「Republic of China」與「Taiwan」這兩個名稱的反應。以下是史黛西編的第一人稱視角。 =美國篇= 2001年,我19歲,大一。有一天,一位好姊妹說:「美國國務院有個 Work and Travel USA 的交流計畫,暑假可以去美國打工,賺錢後還能去旅行,妳們要不要去?」幾個沒甚麼計畫的姊妹們隨口答應:「好啊!」當時網路還不方便,網路資訊更是有限,四個人在一知半解的情況下懵懂地踏上三個月的美國打工之旅。 我們原以為能結識來自世界各地的學生、認識各國的朋友,結果發現,我們住在新罕布夏州的城市打工者主要來自中南美洲,以及保加利亞、南斯拉夫、斯洛維尼亞、匈牙利等前鐵幕(前共產)國家,還有一位俄羅斯人。他們來打工主要是為了賺錢,回國後可以買二手車、電腦或手機,而我們四個則是領了薪水就往 outlet 衝。當外國朋友看到我的快譯通翻譯機,稱它為mini computer,覺得我們真有錢。 自我介紹時,我們自然都是說「Taiwan」,中南美洲的朋友會很興奮地回應:「You grow very good vegetables!」(你們台灣的農業實力很強!)我:「yay…We have scientists studying how to grow tasty vegetables and fruits!」(對呀!我們有科學家專門研究怎麼把蔬菜和水果種得好吃!)這讓我意識到台灣國家的農業團隊真的很讚呀!指導中南美友邦國家種植蔬果,當地人民對我們印象都很好,沒想到我竟然可以親眼見證這些好評,這或許是 「Taiwan Can Help」的第一代吧!東南歐國家的朋友也都知道我們做電子產品很厲害,made in Taiwan名氣很大。 唯一的困難是來自美國的打工同事。她是美國的大學生,完全沒聽過台灣,我試圖解釋:「台灣在中國的東南邊,隔著一條海峽。」她不懂「strait」(海峽),我改口:「就是海啦。」但她連中國在哪都不知道。我就想怎麼跟美國人解釋,我畫了張簡圖:「妳知道美國冷戰對手俄羅斯吧?中國就在俄羅斯南邊,而台灣在中國東南邊。」但她仍然一臉茫然。當時沒有智慧型手機可查詢,只能作罷,但我相信我這麼努力解釋,她應該對「Taiwan」留下了點印象。所以從我年紀還小的時候,印象中除了某些美國人,世界大多數人都知道台灣。(編按:美國很大,而且絕大多數位於內陸的州,很多人可能從來沒踏出過自己的州,因此沒見過海的人可能還不少喔) =歐洲篇= 快轉到2006年,我拿著歐洲申根簽證住在西班牙一年。歐洲人超級會放假的,聖誕新年假期,我安排了一個月的歐洲旅行,第一站是跟朋友們去隔壁的葡萄牙,再到瑞士,最後在法國與高中同學會合。然而,悲劇發生了——我沒有帶護照! 我以為申根簽證(會有另外一張resident card)就是在歐洲通行證,殊不知我大意忘記瑞士是中立國,還是需要帶護照。結果,沒有身分證件卡在葡萄牙機場動彈不得,地勤人員問我哪個國籍,我就說:「I’m from Taiwan.」她沒聽過的樣子,我接著說:「護照上寫 Republic of China。」她一聽到,就說:「喔!China!」立刻要聯繫中國大使館。我急忙更正:「不是China,Republic of China不是China!這是兩個不同的國家!我們的護照不一樣!」她一臉矇,表情一副妳到底在講甚麼渾話,頓時我腦子裡有1000字的歷史想解釋給地勤聽,她也懶得聽我講長篇大論,直接拿起電話要聯繫中國大使館處理,我當下窘迫到在里斯本機場就流下了眼淚。這大概是我長大後第一次掉眼淚。 見地勤無法解決我的狀況,我只能自立自強,趕緊跑去找公共電話,向西班牙朋友求救,幫我找在葡萄牙我不確定應該叫什麼名字的辦事處的聯絡方式。電話途中因為國際通話費昂貴而被中斷,零錢一下子就見底,我只好四處狂奔尋找還開著的店家換零錢。最終,在朋友的建議下,我放棄搭機,改走陸路,狼狽地搭乘跨國火車輾轉回到馬德里。這趟驚魂記,讓我真正體會「國名」帶來的困擾。 =中南美篇= 再快轉到2014,我已搬到美國,去哥斯大黎加旅行時,旅途中竟然見到一座「台灣友誼大橋」(Puente La Amistad de Taiwán),又驚又喜!馬上跳下車,從各種角度拍照,過去繳的稅金,如今有幸親自踏上!要多踩幾步,於是就在那開心地來回走來走去。 (註:由於中國持續在中南美對台灣施壓,哥斯大黎加在2007年便與台灣斷交,轉而與中國建交。時至2022年,哥國的國會更通過一項動議,預計將大橋名稱中的「Taiwan」抹去。) 同年,美國與古巴開始談開放旅遊,2016年正式開放,我於2019年造訪古巴。在當地,「Taiwan」前所未有的好用啊!由於古巴人對美國抱持敵意,當地博物館充滿對美國批判的言論,每當有人問我們來自哪裡,我跟美國國籍的先生就說:「Taiwan!」大家立刻露出親切的微笑。有位當地人甚至說:「I know Taiwan! It’s Chinese Taipei. You play very good baseball!」我:「Yay!The Cuban team is really good too.」古巴人:「Why is it called Chinese Taipei?」我腦子轉了幾下,很尷尬的不知道如何跟一位古巴路人解釋這個一般人都無法理解的荒繆事。 (註:與哥斯大黎加狀況類似,根據2024年的報導,古巴機場邊境管制人員目前以「不承認台灣是國家」為由,拒絕持台灣護照者入境。觀光署表示,無論是觀光還是商務目的,古巴均拒絕台灣護照入境。現在古巴也再次拒絕美國人入境。) =補充= 2016 年的時候,人在紐約的Ledo(觀測站Podcast主持人兼編輯)興奮地預約了聯合國總部的導覽參觀。UN官網早就寫得很清楚:「無論如何,預約費用一律不退」。結果當天到了安檢站,卻直接被攔下來,理由是:「UN不承認這本護照,因為你們不是一個國家。」 然後,工作人員遞了一張紙條,上面寫著一個電話,還說UN會破例把錢退還,因為這種情況(身為台灣人)算是特例,可以退費。這時候,排在後面的一些外國人聽到這一幕,忍不住好奇地問:「What did Taiwan do?」(台灣到底做了什麼?)看到 Ledo 一臉疑惑,似乎沒有聽懂。因此對方還補充:「連北韓的人民都可以進來UN總部參觀,到底台灣做錯了什麼事?」 Ledo噙著淚水,苦笑著說:「It's probably because we just want to be ourselves…」(大概是因為我們只想做自己吧…) =後話= 除了這些篇章,過去十年,我花了許多時間向美國人解釋「Taiwan」是什麼。小時候是中華民國派。後來出國,經歷許多事,先不論後來意識形態的轉變,我發現,「執著於名稱」只是毫無意義的內部耗損,外界根本不在乎我們對於自稱與自我認同的辯論。 真正重要的是這塊土地上的人民與國家。我們有集體情感、經驗、意志和價值,歷史不會因為名稱不同而消失(除非在監控言論的國家)。對我而言,反而Republic of China給我帶來無數次困擾。(編按:這或許是出國念書或工作的人們多數都會遇到的狀況) 這些年過去,隨著台灣半導體產業在世界稱霸,幾乎沒有人不知道台灣,然而,仍有許多人不知道台灣是一個擁有獨立主權且經濟強大的國家。如今,台灣又面臨不一樣的挑戰。無論如何,除了政府的努力,作為台灣人民,我們始終不懈地向世界介紹台灣。每當遇到不認識或誤解台灣的人,這就是我們的機會,讓更多人認識這片土地,了解我們的故事。很多時候,外國友人們更在意是,我們希望他們怎麼稱呼我們自己。