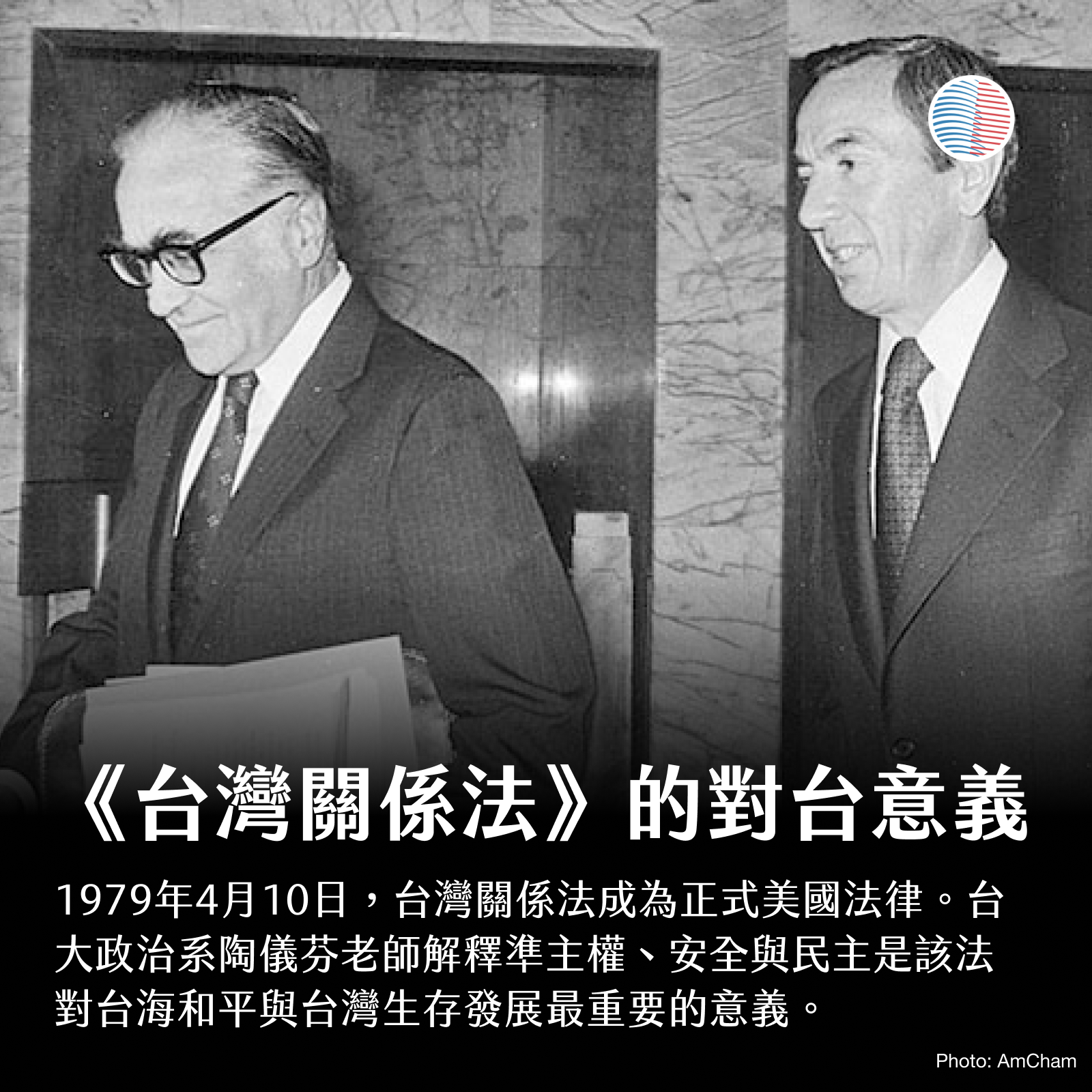

《台灣關係法》與台灣的準主權、安全與民主

4/13/2024

【《台灣關係法》與台灣的準主權、安全與民主】 1979年4月10日,台灣關係法成為正式的美國法律。台灣公共策益主辦(本站是共同主辦團體)的「週三青年日」活動系列特別開了一個場次來討論台灣關係法對我們的意義。以下是台大政治系陶儀芬老師的發言稿。 我們都知道,長期以來美國政府的「一中政策」與中國政府的「一中原則」差別就在《台灣關係法》(2018年之後還有《六項保證》)。講到「一中」,美國一定會提《台灣關係法》,中國一定不提,原因在於《台灣關係法》不但再度確認台灣的準主權地位,承諾對台灣的安全保障,也支持台灣人民的人權與民主追求。所以,準主權、安全與民主是《台灣關係法》對台海和平與台灣生存發展最重要的意義。 準主權 了解《舊金山和約》簽訂歷史的人都知道,美國對台政策的最重要底線就是絕不承認PRC主權及於台灣,在後來中華民國退出聯合國的過程與美中關係正常化的三公報內也都一再確立了這個底線,在此不再多說。所以,1978年底,卡特政府倉促而秘密決定與PRC閃電建交時,一樣考慮到與ROC斷交之後ROC政府與人民在美國相關的法律地位問題,所以就準備了《台灣授權法》(Taiwan Enabling Act)的草案送國會審議。 但被矇在鼓裏的國會對卡特政府閃電建交相當憤怒,加上國民黨政府長期在國會都有許多反共堅實盟友支持,所以很快地就轉變為由國會主導的《台灣關係法》立法,來延續美國與台灣繼續維持交往的法理基礎,確保台灣政府為獨立法人、雙方駐派單位的準大使館地位(編按:這就是美國在台協會AIT的由來)以及人民的簽證與法律權利義務等繼續受到《台灣關係法》規範,而不屬於PRC的主權範圍。 安全 《台灣關係法》不僅是一部法律規範,更是一個政治承諾宣示,其中第二條第二款明訂美國政策的六點內容,為美國與台灣斷交、廢約與撤軍之後,美國政府繼續確保西太平洋,尤其是台灣海峽,的和平、安全與穩定,以及協助台灣防衛自己不受武力脅迫,提出承諾宣示,成為過去45年美國維持西太平洋區域和平與繁榮的重要基石。其中,第三點提出與PRC建交是「基於對台灣前途將以和平方式決定之期望」,第四點提出「任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉-包括經濟制裁與禁運手段在內,將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅,而為美國所嚴重關切」,到今天都還是美國在與台灣廢除防禦條約之後,對台海安全承諾的重要依據。 以政治承諾宣示而不是具體精確的法律規範,更能保持彈性空間給美國政府與時俱進地調整政策來達到維持區域和平的目的。 民主 當時除了國民黨政府在美國國會極力爭取支持,確保美國對台灣的安全承諾,另外有幾位國會議員也在美國的人權團體與台灣人社團的大力奔走遊說下,加入了對台灣人權狀況的關切與追求民主的支持。具體表現是在第二條第三款這樣的條文 -「本法律的任何條款不得違反美國對人權的關切,尤其是對於台灣地區一千八百萬居民人權的關切。茲此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標。」 在1970年代國際人權組織開始把促進國際人權的遊說方向從聯合國等國際組織轉往美國國會,人權外交漸成為美國國會議員關切的議題,其中有二位參議員(Sen. Edward Kennedy, D-Mass and Sen. Clariborne Pell, D-R.I.)、兩位眾議員 (Reps. Jim Leach, R-Iowa and Reps. Stephen Solarz, D- N.Y.)特別關切東亞人權議題,在《台灣關係法》制定過程邀請包括彭明敏、陳唐山等當時旅美異議人士到國會針對台灣人權狀況進行聽證,加入了上述條款,因而成為國民黨政府的眼中釘。這四位議員也就戲稱自己為「四人幫」(The Gang of Four),並在1980年代繼續不斷以人權與軍售掛鉤施壓於國民黨威權政府,來支持台灣島內的民主運動發展。 四十五年後的今天回顧《台灣安全法》,不得不佩服當時參與立法的美國國會議員與其助理的道德勇氣與智慧,讓這部法律給美國政府相當程度空間來與時俱進詮釋其內涵,確保美國對台灣準主權、安全與民主的堅強支持。而台灣人民也把握機會組織自己爭取民主、發展經濟、維持兩岸穩定交流,今日繼續扮演美國在西太平洋維持區域和平與繁榮最重要夥伴之一的角色。 (圖為卡特總統宣布斷交後,副國務卿克里斯托弗(中)在美國駐中華民國大使安克志(左)的陪同下,致電台灣官員。) 直播影片播放:https://reurl.cc/xaDNMV